Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances : le projet

Origine du projet

Les réflexions sur le littoral issues du Grenelle de la Mer et de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ont identifié, comme l’une des priorités, la capitalisation et la mise à disposition d’un socle de connaissances relatives au littoral.

En effet, la stratégie nationale souligne que l’existence de nombreuses initiatives à des échelles diverses a donné lieu à des "données en quantités importantes et sur de longues périodes, mais inutilisées ou sous-utilisées par manque de partage, de coordination et de pérennisation des initiatives. En particulier, elles ne permettent pas d’avoir une visibilité aux échelles régionale et nationale sur les actions entreprises localement et les résultats obtenus. Par ailleurs, de nombreuses études hydrauliques et sédimentologiques ont été réalisées depuis des décennies sur le littoral français dans le cadre d’opérations d’aménagement côtier, mais elles ne sont pas valorisées au-delà du cadre de leur réalisation, ce qui conduit à une accumulation d’informations également insuffisamment exploitées." Le partage d’un référentiel commun sur l’évolution du littoral est donc apparu comme nécessaire pour avoir rapidement accès à une connaissance fiable en chaque point du littoral, conformément à l’état de l’art, et aider ainsi à la prise de décision.

Le catalogue sédimentologique des côtes françaises (paru en 3 volumes aux éditions Eyrolles de 1984 à 1987 puis complété par 2 volumes entre 1987 et 1995) a été identifié comme base de travail pour la constitution de ce socle de connaissances à la suite à une étude d’opportunité, à condition d’envisager une mise à jour adaptée aux besoins actuels et d’étudier le format de diffusion le plus approprié.

Catalogue Méditerranée |

Catalogue Manche |

Catalogue Gironde |

Catalogue Corse |

Catalogue Atlantique |

Cette étude d’opportunité a été conduite au moyen d’un questionnaire adressé largement aux acteurs du littoral et publié sur Internet d’avril à juin 2011. Pour consulter les résultats de cette enquête, consulter le directement en cliquant sur l’image ci-dessous :

Les échelles de travail

Le cœur du projet concerne principalement l’époque récente (bilan des évolutions sur le siècle dernier), qui constitue un socle d’informations minimal déjà très important, et également un volet prospectif prenant en compte les évolutions possibles liées au changement climatique. Enfin, il permet le partage des références bibliographiques et données existantes et pointe les lacunes de connaissances et les pistes d’études et de recherche pour y remédier.

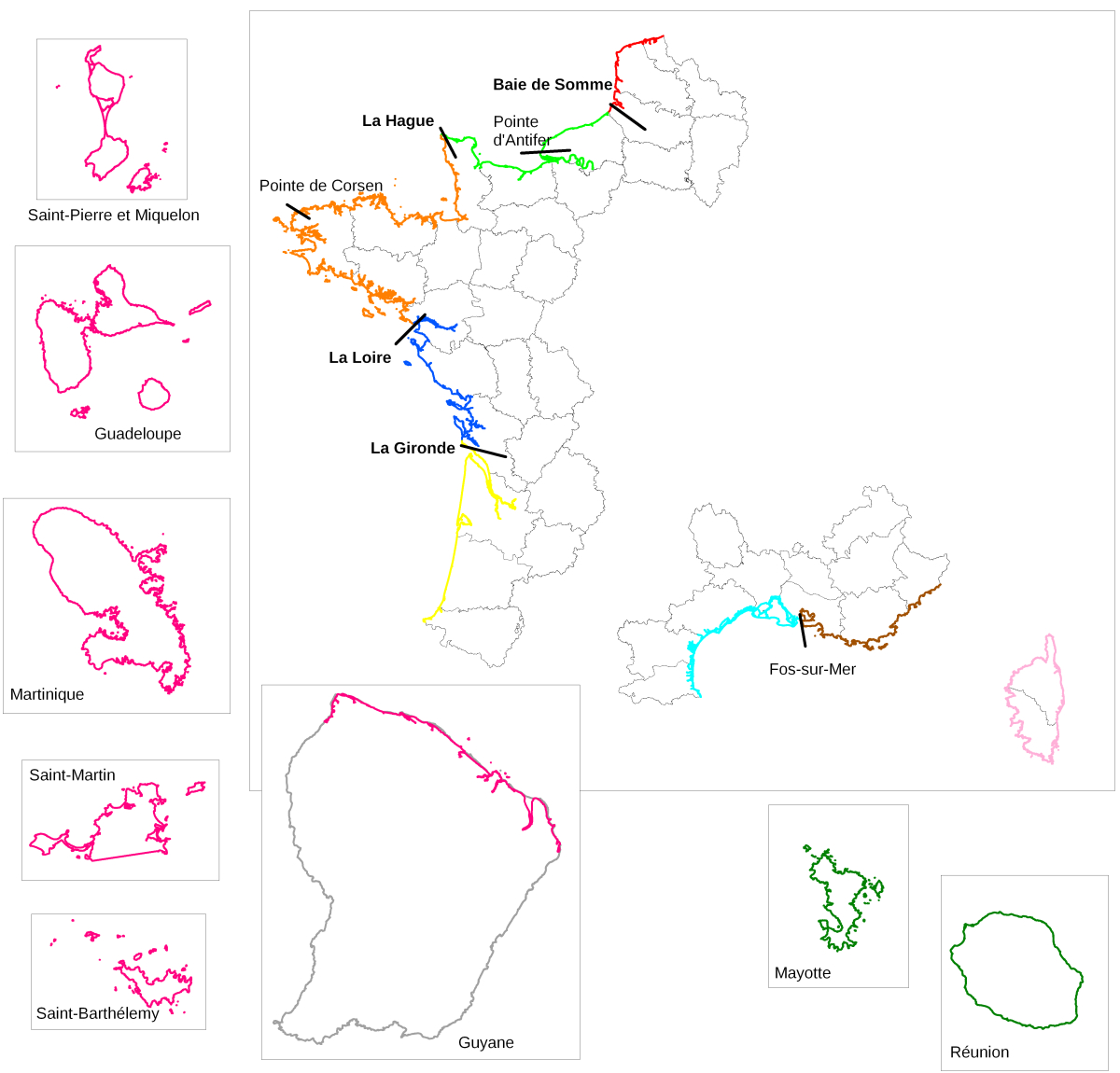

Les synthèses des connaissances existantes sont réalisées à une échelle territoriale, au niveau des « provinces sédimentaires » (voir ci-dessous), sur la base d’informations locales détaillées et de synthèses comparatives à l’échelle de la province, se concrétisant par la production de fascicules locaux (voir le paragraphe sur les documents de synthèse).

Les grands estuaires (Seine, Loire, Gironde) et le delta du Rhône sont traités dans leur intégrité dans l’un ou l’autre des fascicules locaux pour lesquels ils constituent une limite. Pour les outre-mer, chaque territoire constitue une province et fait donc l’objet d’un fascicule.

La notion de provinces sédimentaires a été introduite par le catalogue sédimentologique (voir le paragraphe origines du projet) qui la définit comme un « domaine côtier et marin où l’on peut admettre que les phénomènes sédimentologiques sont spécifiques et indépendants des domaines adjacents mais où toute intervention sur une partie du littoral peut avoir des conséquences sur l’ensemble du domaine considéré ». Cette notion a ici été reprise pour organiser la rédaction des synthèses sur chacun des territoires en tenant compte d’une part des ensembles géologiques et sédimentologiques et d’autre part des contextes hydrodynamiques, notamment d’exposition aux facteurs de forçage.

Les thématiques abordées

L’ensemble des facteurs intervenant dans l’évolution du trait de côte est synthétisé de manière à fournir une information scientifique avérée et partagée analysant l’évolution passée du littoral, voire l’évolution à venir. Les documents synthétisant ces connaissances aborderont cinq grands thèmes :

- Physiographie

Cette thématique regroupe l’ensemble des caractéristiques physiques, géologiques, géomorphologiques, bathymétriques, topographiques et hydrologiques du littoral français.

- Hydrodynamisme

Cette thématique regroupe un ensemble d’informations relatives aux différentes composantes liées aux principaux phénomènes ayant une influence sur le niveau marin, ainsi que sur son évolution (marées, surcotes, seiches), aux états de mer (statistiques des paramètres de houle), aux paramètres atmosphériques décrivant le climat et la météorologie (vents, pressions, températures, précipitations) et à la localisation des principaux points de mesure in-situ, stations et ports de référence, producteurs de données.

- Sédimentologie

Cette thématique regroupe un ensemble d’informations relatives aux caractéristiques des sédiments et mouvements des sédiments : nature et répartition des sédiments, origine des sédiments (terrestre / fluvial / marin / faune-flore) et mouvements / transits de sédiments (sens et intensité des transports).

- Activités humaines

Cette thématique regroupe un ensemble d’informations relatives aux actions humaines et aménagements susceptibles d’avoir un impact hydrosédimentaire significatif sur le mouvement des sédiments notamment les aménagements côtiers (digues portuaires, ouvrages côtiers…) et méthodes de protection (notamment rechargements), dragages et clapages, extractions/dépôts significatifs de matériaux en mer ou dans les rivières, activités économiques sur le littoral et protection et restauration d’espaces naturels.

- Évolution du trait de côte et bilan des transferts sédimentaires généraux

Cette thématique présente les bilans d’évolution générale passée du littoral et des fonds marins et met en exergue les principaux moteurs de l’évolution du littoral et des évolutions constatées (modes et sens des transports, quantification des apports et des pertes et bilan de l’évolution du littoral, notamment du trait de côte).

Les partenaires et les contributeurs

Le projet est organisé au travers de nombreux acteurs locaux et nationaux.

Au niveau national, le Cerema a bénéficié de la collaboration particulière de Météo-France et du Shom par la mise à disposition de données, la rédaction de certaines parties thématiques et la réalisation de cartographies.

Au niveau des territoires, le projet est réalisé au travers de comités de rédaction. Ils rassemblent le plus souvent une trentaine d’organismes et une cinquantaine d’experts. Les contributeurs et les relecteurs des fascicules locaux sont cités au début des documents à télécharger (lien vers « Publication des fascicules locaux »). Ils sont généralement pilotés par un binôme composé d’un représentant territorial du milieu scientifique et technique et d’un représentant du Cerema :

fascicule | |||

| De la frontière belge à la pointe du Hourdel | Alain Trentesaux (univ. Lille) | Caroline Maurin et Anaïs Daburon (Cerema Haut-de-France) | |

| De la pointe du Hourdel à cap d’Antifer | Stéphane Costa (univ. Caen) | Stéphanie Detourbe (Cerema Normandie-Centre) | |

| Du cap d’Antifer au cap de la Hague | Olivier Maquaire (univ. Caen) | Stéphanie Detourbe et Noémie Coudray (Cerema Normandie-Centre) | |

| Du cap de la Hague à la pointe de Corsen | Alain Hénaff (univ. Brest) | Raphaël Bénot et Alexis Bernard (Cerema Ouest) | |

| De la pointe de Corsen à la pointe de Chémoulin | Alain Hénaff (univ. Brest) | Raphaël Bénot et Alexis Bernard (Cerema Ouest) | |

| De la pointe de Chémoulin à la pointe de Suzac | Marc Robin (univ. Nantes) | Sylvain Moreira et Claire Galiana (Cerema Ouest) | |

| De la pointe de Suzac à la frontière espagnole | Cyril Mallet (BRGM) | Jérôme Revel, Emeric Védié et Yves Nédélec (Cerema Sud Ouest), et Sylvain Lendre (Cerema REM) | |

| De la frontière espagnole à Port-de-Bouc | Laurent Montel et Mme Bénédicte Guerinel (DREAL Occitanie) | Céline Trmal (Cerema Méditerranée) | |

| De Port-de-Bouc à la frontière italienne | François Sabatier (AMU) | Céline Trmal (Cerema Méditerranée) | |

| Corse | Sans référent | Louis Portier (Cerema REM) | |

| Saint-Pierre-et-Miquelon | Sans référent | Sylvain Lendre et Etienne Roux-Riou (Cerema REM), et Yan Guirriec (Cerema Normandie-Centre) | |

| Saint-Barthélemy et Saint-Martin | Sébastien Gréaux (Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélemy) | Louis Portier (Cerema REM) | |

| La Guadeloupe | Sans référent | Louis Portier (Cerema REM) | |

| La Martinique | Aude Nachbaur, Anne-Lise Tailame et Benoit Vittecoq (BRGM) | Louis Portier (Cerema REM) | |

| La Guyane | Sans référent | Louis Portier (Cerema REM) | |

| Mayotte | Sans référent | Noémie Martin (Cerema REM) | |

| La Réunion | Sans référent | Sylvain Lendre (Cerema REM) et Frédéric Pons (Cerema Méditerranée) |