La planification de la mer et du littoral en métropole (DSF)

Le document stratégique de façade (DSF) est un document de planification qui décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cet article présente le contenu du DSF et les acteurs qui l’élaborent.

Qu’est-ce qu’un document stratégique de façade (DSF) ?

Pour résumé

Le DSF

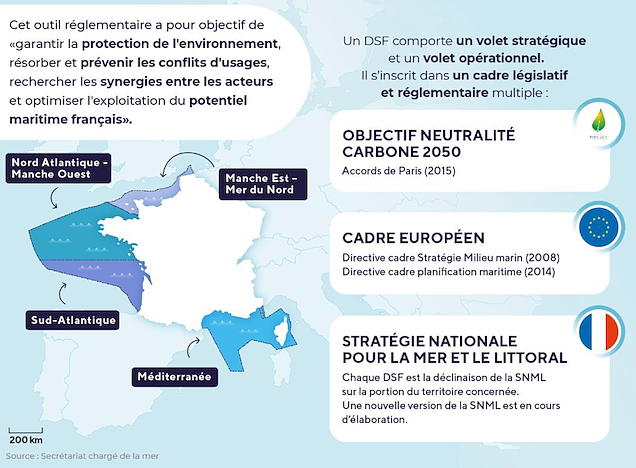

Pour fixer son ambition maritime sur le long terme, la France s’est dotée, en février 2017, d’une stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), mise à jour dans un deuxième volet en juin 2024. Le document stratégique de façade (DSF) est un document de planification qui décline les orientations de cette stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Ce dernier découle des articles L. 219-3 à L. 219-6-1 et R. 219-1-7 à R. 219-1-14 du code l’environnement.

Elaboré à l’échelle de chaque façade maritime de métropole, ce DSF comporte deux volets (stratégique et opérationnel). Les différents volets font l’objet d’une élaboration en plusieurs étapes et de décisions d’adoption successives. Le DSF constitue le document de référence pour la protection du milieu marin, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée des activités liées à la mer at au littoral.

Opposabilité juridique

Le régime d’opposabilité juridique du document stratégique de façade est défini par l’article L. 219-4 du code de l’environnement.

- En mer, jusqu’aux limites de la juridiction nationale, les plans, programmes, schémas et projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements soumis à étude d’impact, ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l’espace marin, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ;

- S’ils sont à terre et qu’ils ont une influence en mer, ils doivent prendre en compte les objectifs et dispositions du document stratégique de façade.

- Par exception, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux des documents stratégiques de façade.

Les 4 façades maritimes

De quoi se compose le DSF ?

Elaboré à l’échelle de chaque façade maritime de métropole, ce DSF comporte deux volets (stratégique et opérationnel). Les différents volets font l’objet d’une élaboration en plusieurs étapes et de décisions d’adoption successives.

Le volet stratégique, est dénommé « stratégie de façade maritime », il est composé de la situation de l’existant reprenant l’ensemble des enjeux environnementaux et des enjeux socio-économiques. Ce premier volet défini également les objectifs stratégiques qu’ils soient environnementaux ou socio-économiques. Le volet opérationnel comprend le dispositif de suivi et la plan d’action.

Pour le premier cycle des DSF, les stratégies de façades maritimes ont été adoptées par les préfets coordonnateurs de façades en 2019. Quant aux volets opérationnels, les dispositifs de suivi ont été validés en octobre 2021 et les plans d’action en mars 2022.

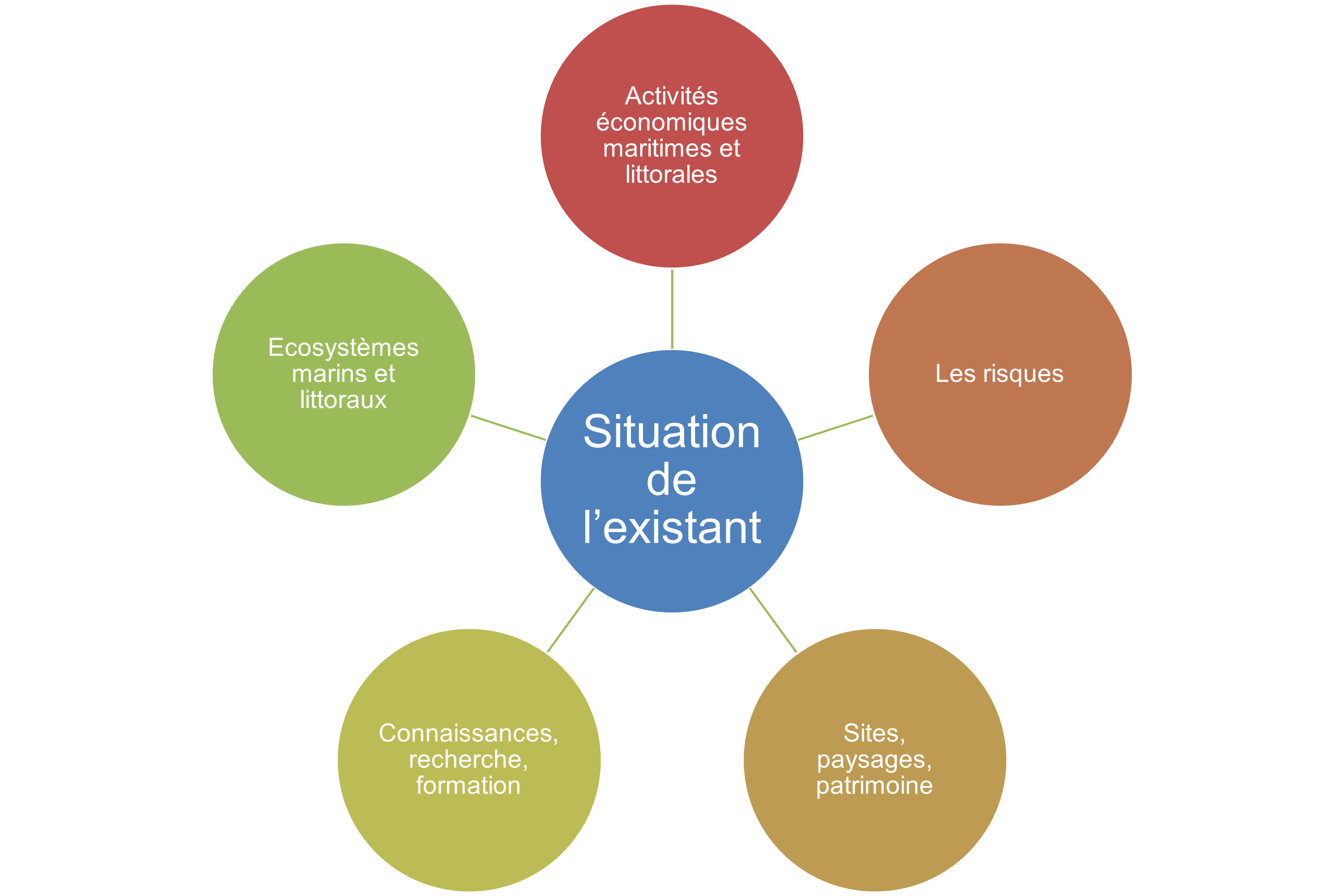

La situation de l’existant

Cette première partie fait l’état des lieux dans le périmètre de la façade ou du bassin maritime et comprend un diagnostic de l’état de l’environnement littoral et marin. Cet état des lieux expose les usages de l’espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, en proposant notamment une représentation graphique et les principales perspectives d’évolution socio-économiques et environnementales. Il s’appuie sur les meilleures données disponibles. Cette première partie du DSF comprend l’identification des principaux enjeux, dont les enjeux écologiques et les besoins émergents de la façade ou du bassin maritime, en tenant compte des conflits d’usage existants ou prévisibles.

Les objectifs stratégiques prioritaires et les indicateurs associés

Cette deuxième partie comprend à la fois les objectifs socio-économiques et les objectifs environnementaux définis au titre de la DCSMM . Les objectifs environnementaux visent à ramener les pressions exercées par les activités humaines sur le milieu marin à des niveaux compatibles avec le maintien et l’atteinte du bon état écologique (BEE) des eaux marines à l’échéance du cycle en cours de la DCSMM.

Ces objectifs définissent des conditions et des règles de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages et visent l’atteinte ou le maintien du bon état écologique. Ils font l’objet de représentations cartographiques.

Le dispositif de suivi

Cette troisième partie précise les modalités d’évaluation de la mise en œuvre du document stratégique de façade. Elle recense les dispositifs de collecte et de surveillance dans une double ambition : mettre à jour la situation de l’existant et mesurer l’atteinte des objectifs stratégiques. Ce dispositif est piloté à l’échelle nationale. Il se matérialise par un document formaté pour disposer d’une synthèse non technique accessible à l’ensemble des parties prenantes tout en donnant un aperçu du détail des dispositifs de collecte de données relatives aux activités socio-économiques et à la surveillance du milieu marin.

Les plans d’action

Conçue à l’échelle de chacune des façades, cette quatrième partie expose les actions retenues pour parvenir aux objectifs fixés dans le volet stratégique. Les plans d’actions prennent la forme d’un ensemble de fiches thématiques qui précisent la nature des actions, leurs porteurs, ainsi que les montants à mobiliser et financeurs potentiels pour permettre leur réalisation. Fruits d’une large co-construction entre les services de l’Etat et leurs partenaires locaux, ces plans d’actions reflètent le niveau d’engagement des collectivités et des filières économiques de chacune des façades.

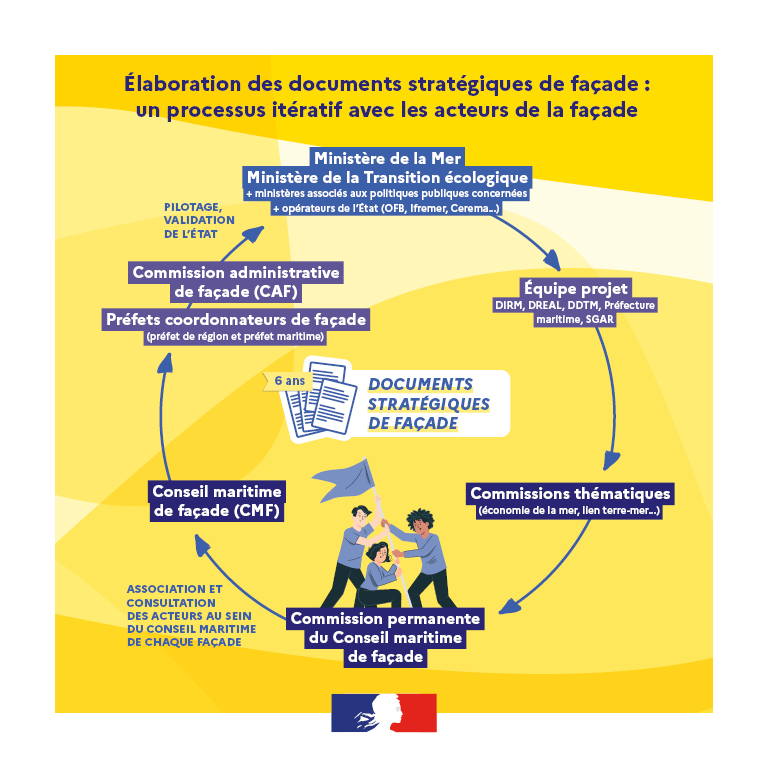

Qui élabore le DSF ?

Une pluralité d’acteurs cohabitent sur l’espace maritime et littoral. Leur implication dans l’élaboration et la mise en œuvre du DSF sont indispensables pour une gestion intégrée de la mer et du littoral.

Les documents stratégiques relèvent de la compétence de l’État. Au niveau national, les autorités compétentes sont les ministres chargés de la mer, de l’environnement et des outre-mer.

À l’échelle des façades, les autorités compétentes sont les préfets coordonnateurs. Il s’agit d’un binôme de préfet de région (PACA, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Normandie) et de préfets maritimes.

Sans préjudice de la coordination interfaçades assurée au niveau national, les préfets coordonnateurs de façade sont les autorités compétentes pour l’élaboration du document stratégique, la coordination de sa mise en œuvre et son approbation. Ils s’appuient pour l’ensemble du processus sur les directions interrégionales de la mer au niveau des façades.

Les parties prenantes sont associées et sont forces de propositions aux côtés de l’État : élus, syndicats représentatifs des salariés, entreprises et associations dans le cadre d’une gouvernance à cinq au sein des conseils maritimes de façades.

Une coopération entre États membres riverains d’eaux marines est également mise en œuvre pour s’assurer que les plans sont cohérents et coordonnés au sein de la région marine concernée. Une coopération peut être établie, dans la mesure du possible, avec les pays tiers.